iDeCo(個人型確定拠出年金)は、国民年金に加入している、60歳未満の人ほぼ全てが加入できる。ただし、勤め先や雇用形態によって、年間の掛金限度額が異なるので注意が必要だ。まずは、以下のチャートで自分の掛金限度額をチェックしてみよう!

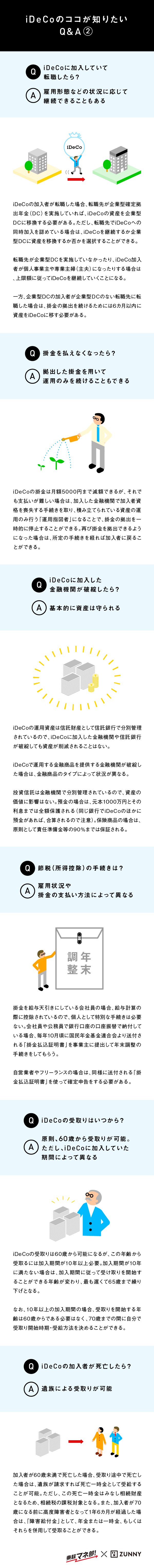

iDeCoの加入者が転職した場合、転職先が企業型確定拠出年金(DC)を実施していれば、iDeCoの資産を企業型DCに移換する必要がある。ただし、転職先でiDeCoへの同時加入を認めている場合は、iDeCoを継続するか企業型DCに資産を移換するか否かを選択することができる。転職先が企業型DCを実施していなかったり、iDeCo加入者が個人事業主や専業主婦(主夫)になったりする場合は、上限額に従ってiDeCoを継続していくことになる。

一方、企業型DCの加入者が企業型DCのない転職先に転職した場合は、掛金の拠出を続けるためには6カ月以内に資産をiDeCoに移す必要がある。

iDeCoの掛金は月額5000円まで減額できるが、それでも支払いが難しい場合は、加入した金融機関で加入者資格を喪失する手続きを取り、積み立てられている資産の運用のみ行う「運用指図者」になることで、掛金の拠出を一時的に停止することができる。再び掛金を拠出できるようになった場合は、所定の手続きを経れば加入者に戻ることができる。

iDeCoの運用資産は信託財産として信託銀行で分別管理されているので、iDeCoに加入した金融機関や信託銀行が破綻しても資産が削減されることはない。

iDeCoで運用する金融商品を提供する金融機関が破綻した場合は、金融商品のタイプによって状況が異なる。

投資信託は金融機関で分別管理されているので、資産の価値に影響はない。預金の場合は、元本1000万円とその利息までは全額保護される(同じ銀行でiDeCoのほかに預金があれば、合算されるので注意)。保険商品の場合は、原則として責任準備金等の90%までは保証される。

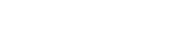

掛金を給与天引きにしている会社員の場合、給与計算の際に控除されているので、個人として特別な手続きは必要ない。会社員や公務員で銀行口座の口座振替で納付している場合、毎年10月頃に国民年金基金連合会より送付される「掛金払込証明書」を事業主に提出して年末調整の手続きをしてもらう。自営業者やフリーランスの場合は、同様に送付される「掛金払込証明書」を使って確定申告をしよう。

iDeCoの受取りは60歳から可能になるが、この年齢から受取るには加入期間が10年以上必要。加入期間が10年に満たない場合は、加入期間に従って受け取りを開始することができる年齢が変わり、最も遅くて65歳まで繰り下げとなる。なお、10年以上の加入期間の場合、受取りを開始する年齢は60歳からである必要はなく、70歳までの間に自分で受取り開始時期・受給方法を決めることができる。

加入者が60歳未満で死亡した場合、受取り途中で死亡した場合は、遺族が請求すれば死亡一時金として受給することが可能。ただし、この死亡一時金はみなし相続財産となるため、相続税の課税対象となる。また、加入者が70歳になる前に高度障害者となって1年6カ月が経過した場合は、「障害給付金」として、年金または一時金、もしくはそれらを併用して受取ることができる。

iDeCoの加入者が転職した場合、転職先が企業型確定拠出年金(DC)を実施していれば、iDeCoの資産を企業型DCに移換する必要がある。ただし、転職先でiDeCoへの同時加入を認めている場合は、iDeCoを継続するか企業型DCに資産を移換するか否かを選択することができる。転職先が企業型DCを実施していなかったり、iDeCo加入者が個人事業主や専業主婦(主夫)になったりする場合は、上限額に従ってiDeCoを継続していくことになる。

iDeCoの加入者が転職した場合、転職先が企業型確定拠出年金(DC)を実施していれば、iDeCoの資産を企業型DCに移換する必要がある。ただし、転職先でiDeCoへの同時加入を認めている場合は、iDeCoを継続するか企業型DCに資産を移換するか否かを選択することができる。転職先が企業型DCを実施していなかったり、iDeCo加入者が個人事業主や専業主婦(主夫)になったりする場合は、上限額に従ってiDeCoを継続していくことになる。

一方、企業型DCの加入者が企業型DCのない転職先に転職した場合は、掛金の拠出を続けるためには6カ月以内に資産をiDeCoに移す必要がある。

iDeCoの掛金は月額5000円まで減額できるが、それでも支払いが難しい場合は、加入した金融機関で加入者資格を喪失する手続きを取り、積み立てられている資産の運用のみ行う「運用指図者」になることで、掛金の拠出を一時的に停止することができる。再び掛金を拠出できるようになった場合は、所定の手続きを経れば加入者に戻ることができる。

iDeCoの運用資産は信託財産として信託銀行で分別管理されているので、iDeCoに加入した金融機関や信託銀行が破綻しても資産が削減されることはない。

iDeCoで運用する金融商品を提供する金融機関が破綻した場合は、金融商品のタイプによって状況が異なる。

投資信託は金融機関で分別管理されているので、資産の価値に影響はない。預金の場合は、元本1000万円とその利息までは全額保護される(同じ銀行でiDeCoのほかに預金があれば、合算されるので注意)。保険商品の場合は、原則として責任準備金等の90%までは保証される。

掛金を給与天引きにしている会社員の場合、給与計算の際に控除されているので、個人として特別な手続きは必要ない。会社員や公務員で銀行口座の口座振替で納付している場合、毎年10月頃に国民年金基金連合会より送付される「掛金払込証明書」を事業主に提出して年末調整の手続きをしてもらう。自営業者やフリーランスの場合は、同様に送付される「掛金払込証明書」を使って確定申告をしよう。

iDeCoの受取りは60歳から可能になるが、この年齢から受取るには加入期間が10年以上必要。加入期間が10年に満たない場合は、加入期間に従って受け取りを開始することができる年齢が変わり、最も遅くて65歳まで繰り下げとなる。なお、10年以上の加入期間の場合、受取りを開始する年齢は60歳からである必要はなく、70歳までの間に自分で受取り開始時期・受給方法を決めることができる。

加入者が60歳未満で死亡した場合、受取り途中で死亡した場合は、遺族が請求すれば死亡一時金として受給することが可能。ただし、この死亡一時金はみなし相続財産となるため、相続税の課税対象となる。また、加入者が70歳になる前に高度障害者となって1年6カ月が経過した場合は、「障害給付金」として、年金または一時金、もしくはそれらを併用して受取ることができる。

2種類の確定申告「青色申告」「白色申告」の違い

投資信託の購入時にチェック!

「交付目論見書」の読み方

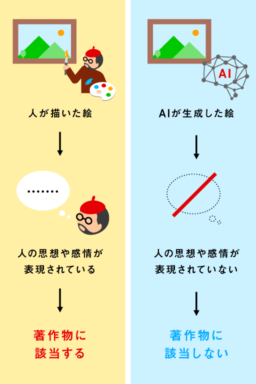

他者の著作物を学習させてもいい?

「生成AI」と「著作権」の関係

カーボンニュートラル実現を後押しする

「カーボン・クレジット市場」とは?

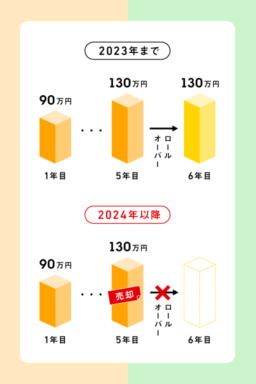

来年から変わるNISAの制度、今までの分は…

「一般NISA」「つみたてNISA」の出口戦略

医療×デジタルを図解で見てみる

デジタルヘルスってどんなもの?

経済的豊かさトップは「三重県」!?

もっとも手ごろに暮らせる都道府県は……?

生きている間ずっと非課税!?

2024年に生まれ変わる「新しいNISA」をチェック!

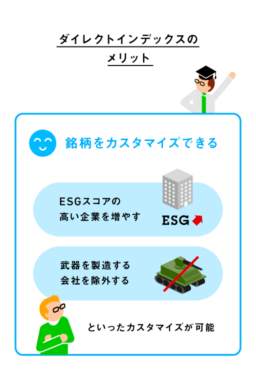

日本ではまだ扱われていない投資商品だが…

米国初の投資商品「ダイレクトインデックス」って…

欧米で用いられている投資手法とともに、…

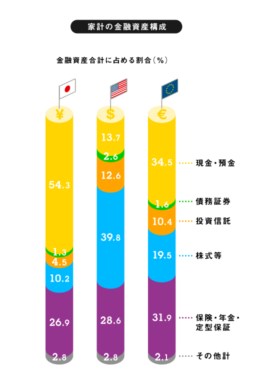

欧米で投資が進んでいる理由とは?日・米・英の投…