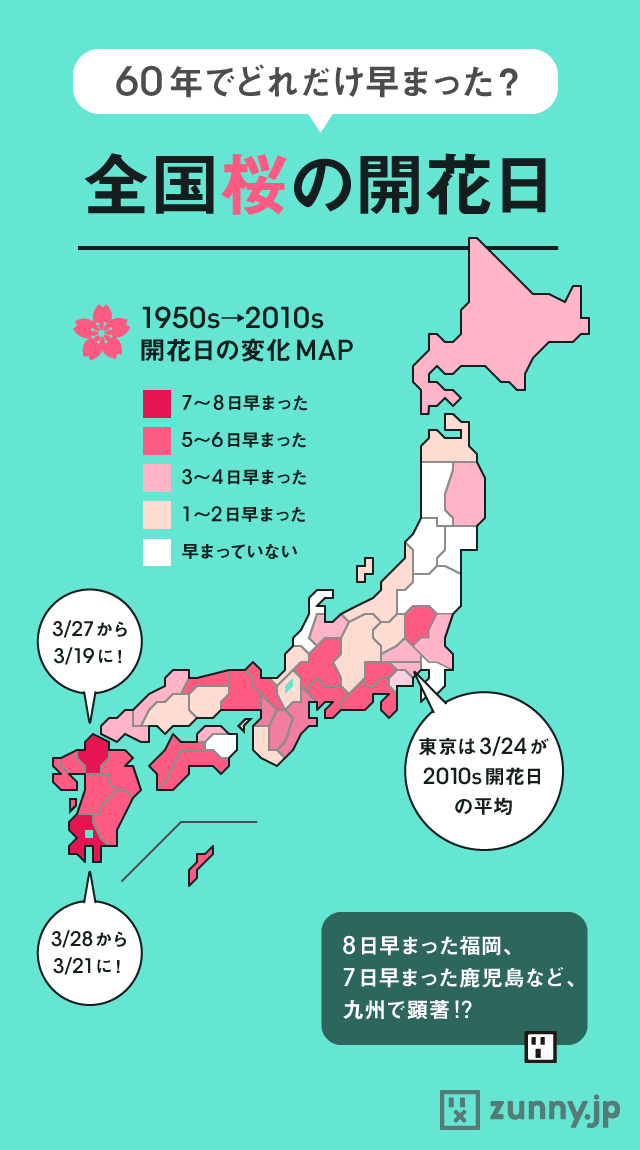

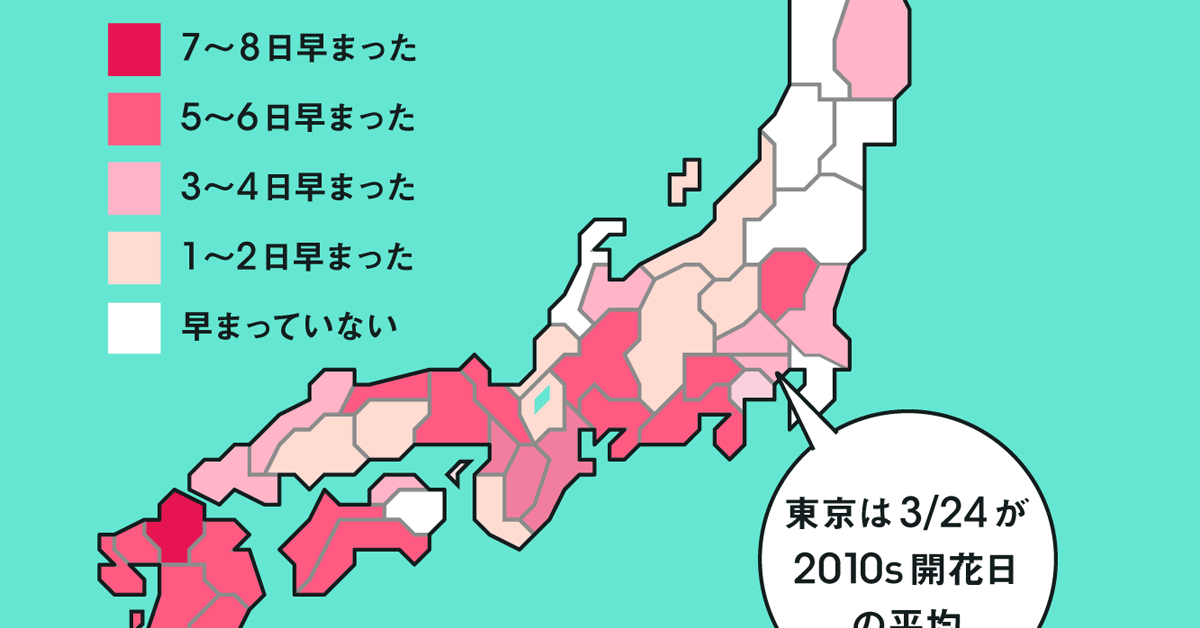

気象庁ではこの時期、各観測地での桜の開花日を記録している。今年は例年より5日早く、3月21日に東京で桜の開花が発表された。開花日は年々早まっているともいわれるが、実際にはどうなのか、過去60年のデータをもとに都道府県ごとに開花日の変化を比べてみた。

秋田県など7県を除き、ほとんどの県で1~8日も開花日が早まっている。気象庁の「気候変動監視レポート」によると、1953年以降、全国平均で10年あたり1日の変化率で早くなっているという。また、日本の年平均気温は100年あたり1.14度の割合で上昇しているというレポートも。

やはり、平均気温の上昇と桜の開花日は関係している可能性があり、地球温暖化が実感できる。日本の季節は、このようなかたちで徐々に変化していくようだ。

(文=アーク・コミュニケーションズ デザイン=ERG)

算出方法:各都道府県における代表的観測地点での開花日の、年代ごとの平均値を算出。1950年代は1953~1959年のデータ、2010年代は2010~2015年のデータを使用(ただし、札幌の1958年、青森の1953~1955年、奈良・高知の1953年の観測データはないため除外。

宮崎の1970年以前、那覇の1973年以前のデータはないため、宮崎と那覇は1970年代を算出)。観測対象とする桜の品種は「そめいよしの」、那覇は「ひかんざくら」。

データ出典:気象庁「生物季節観測の概要」

秋田県など7県を除き、ほとんどの県で1~8日も開花日が早まっている。気象庁の「気候変動監視レポート」によると、1953年以降、全国平均で10年あたり1日の変化率で早くなっているという。また、日本の年平均気温は100年あたり1.14度の割合で上昇しているというレポートも。

秋田県など7県を除き、ほとんどの県で1~8日も開花日が早まっている。気象庁の「気候変動監視レポート」によると、1953年以降、全国平均で10年あたり1日の変化率で早くなっているという。また、日本の年平均気温は100年あたり1.14度の割合で上昇しているというレポートも。

やはり、平均気温の上昇と桜の開花日は関係している可能性があり、地球温暖化が実感できる。日本の季節は、このようなかたちで徐々に変化していくようだ。

(文=アーク・コミュニケーションズ デザイン=ERG)

算出方法:各都道府県における代表的観測地点での開花日の、年代ごとの平均値を算出。1950年代は1953~1959年のデータ、2010年代は2010~2015年のデータを使用(ただし、札幌の1958年、青森の1953~1955年、奈良・高知の1953年の観測データはないため除外。

宮崎の1970年以前、那覇の1973年以前のデータはないため、宮崎と那覇は1970年代を算出)。観測対象とする桜の品種は「そめいよしの」、那覇は「ひかんざくら」。

データ出典:気象庁「生物季節観測の概要」

2種類の確定申告「青色申告」「白色申告」の違い

投資信託の購入時にチェック!

「交付目論見書」の読み方

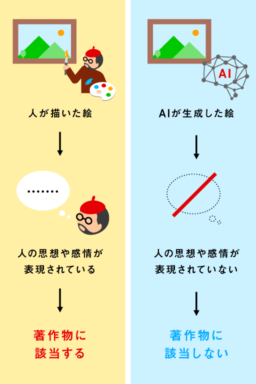

他者の著作物を学習させてもいい?

「生成AI」と「著作権」の関係

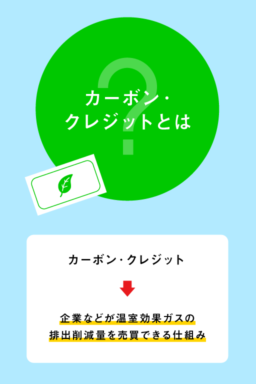

カーボンニュートラル実現を後押しする

「カーボン・クレジット市場」とは?

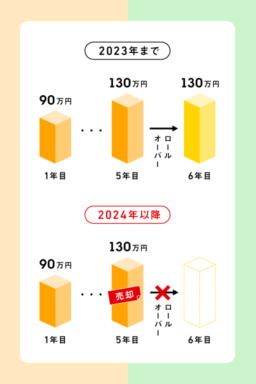

来年から変わるNISAの制度、今までの分は…

「一般NISA」「つみたてNISA」の出口戦略

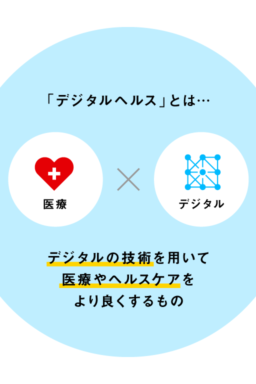

医療×デジタルを図解で見てみる

デジタルヘルスってどんなもの?

経済的豊かさトップは「三重県」!?

もっとも手ごろに暮らせる都道府県は……?

生きている間ずっと非課税!?

2024年に生まれ変わる「新しいNISA」をチェック!

日本ではまだ扱われていない投資商品だが…

米国初の投資商品「ダイレクトインデックス」って…

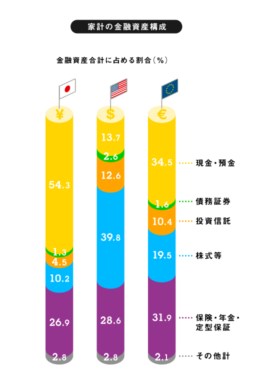

欧米で用いられている投資手法とともに、…

欧米で投資が進んでいる理由とは?日・米・英の投…